Agilität ist als Methode bekannt. Digitalisierung als Trend. Woran es jedoch noch fehlt, ist digitales Denken. Kurz: „Think digitally!“

Prof. Dr. Klaus Stüdemann, einer meiner akademischen Lehrer, war ein ganzes Semester lang bemüht – ach was, eigentlich über das gesamte Hauptstudium – uns Studenten das Denken in Gegensätzen beizubringen, um zu einer vollständigen Sichtweise zu gelangen. Kurz gefasst: „Eine Medaille hat immer zwei Seiten.“

Mangelhafte Denkhaltungen – Fehlerhafte Denkhaltungen

Mit dem digitalen Denken verhält es sich ähnlich. Alle sprechen über Digitalisierung, aber bei genauer Betrachtung fällt auf, dass alte und neue Denkhaltungen in einer gefährlichen Mixtur zu einem fragwürdigen Cocktail verrührt werden. Ein typisches Beispiel sind die bipolar aufgestellten methodischen Ansätze von Wasserfall- und agilen Projekten. Mittlerweile haben auch die letzten Kämpfer der Dinosaurier-IT verstanden, dass eine fixierte Planung über viele Perioden zu katastrophalen Fehlinvestitionen führt. Und das nicht nur manchmal, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.

Also haben sich die mondänen Typen mit ihren pfiffigen agilen Methoden ihren Platz erstritten. Alle lieben diese kleinteilige Übersichtlichkeit. Doch in größeren Konstellationen kommt es auch mit agilen Methoden zu Crash-Ergebnissen. So manches Unternehmen steht vor seinen Crash-Test-Ergebnissen und stellt sich die Frage, was schief gelaufen ist. Jetzt kommt es ganz schlimm, denn mangels robusten Methoden wird jetzt halb-agil gearbeitet. Auf den ersten Blick scheint das auch logisch. Wasserfälle haben nachgewiesen versagt und agile Methoden konnten die gewünschten Ergebnisse auch nicht absichern. Was also nun?

Die Zukunft gehört dem agilen Ansatz

„Halb-agil“ wird immer dann eingesetzt, wenn das zuständige Management nicht mit entsprechender Konsequenz vorgeht, vorgehen kann oder vorgehen will. Die kleinteilige Herangehensweise ist genau richtig und führt zum Ziel. Es gibt einen riesigen Sack voller möglicher Ursachen für Fehlentwicklungen, aber es gibt auch einen gemeinsamen Nenner. Dieser lautet mangelhafte Entscheidungsfähigkeit.

Entscheidungsfähigkeit – Grundsatz digitalen Denkens

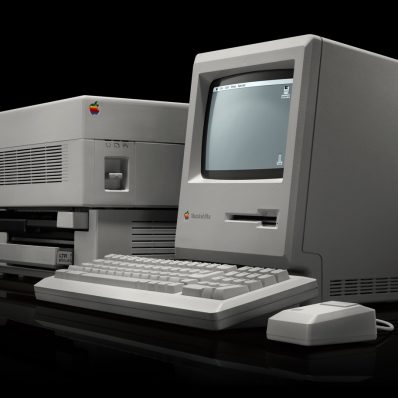

Einfach gesprochen: „Jede Entscheidung führt in letzter Konsequenz zu EINS oder NULL“. Ein Bit kann nicht 0,5 sein. Entweder fließt Strom oder es fließt kein Strom. An oder aus. In der echten digitalen Welt gibt es keine halben Ströme. Abgesehen von Kriechstrom und wozu der führt, ist allen bewusst. Ein ordentlicher Schaltplan lässt Strom fließen oder eben nicht. Punkt!

Was viele Führungskräfte nicht können (sorry für diese etwas undiplomatische Formulierung, aber sie entspricht schlicht weg den Tatsachen), ist es, Entscheidungen so vorbereiten zu lassen, dass am Ende Ja oder Nein gesagt werden kann. So lange eine Diskussion auf dem Niveau: „Es kommt ganz darauf an …“ geführt wird, wurden die „Wenn-Bedingungen“ noch nicht ausreichend genug analysiert, um eine Dann-Aussage treffen zu können. Außerdem kommt jeder gescheite Denker gut an, wenn er beginnt mit: „Es kommt ganz darauf an …“

In unserer Welt des europäisch geprägten Denkens oder besser im rationalen Ansatz der Newtonschen Kartesianischen Denkmuster ist es schwer, Lösungen zu finden, weil diese immer rational begründet werden müssen. Aus genau diesem Grund können Start-up’s aus dem Bauch heraus die Welt verändern, während etablierte Unternehmen sich kaum noch bewegen können, weil jede Änderung vollständig und rational bearbeitet werden muss. Dort herrschen zu viele Wenn-Bedingungen und zu jeder Wenn-Bedingung steht ein Verfechter in den eigenen Reihen. So kommt es, dass sich etablierte Unternehmen sehr gerne in großen Schlachten in den eigenen Reihen verzetteln, statt den Blick nach außen zu richten.

Langer Rede, kurzer Sinn: Digitales Denken zeichnet sich aus durch EINS oder NULL, durch die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können. Schnell!

Abschließend: Wenn an einer Stelle Strom fließt, hat das zur Konsequenz, dass an der anderen Stelle kein Strom fließt. Das heißt übrigens nicht, dass ein Bauplan weniger komplex sein kann. Er ist nur eindeutig angelegt. Jeder Schaltkreis, der dieses Prinzip verletzt, verursacht Störungen.